二建集团将创新作为发展核心,依托BIM技术为传统建筑业注入智慧与活力,以奋发有为的姿态推动企业向数字化、绿色化转型,助力高质量发展行稳致远。

体系创新:以“突破”之志打通BIM应用“最后一公里”

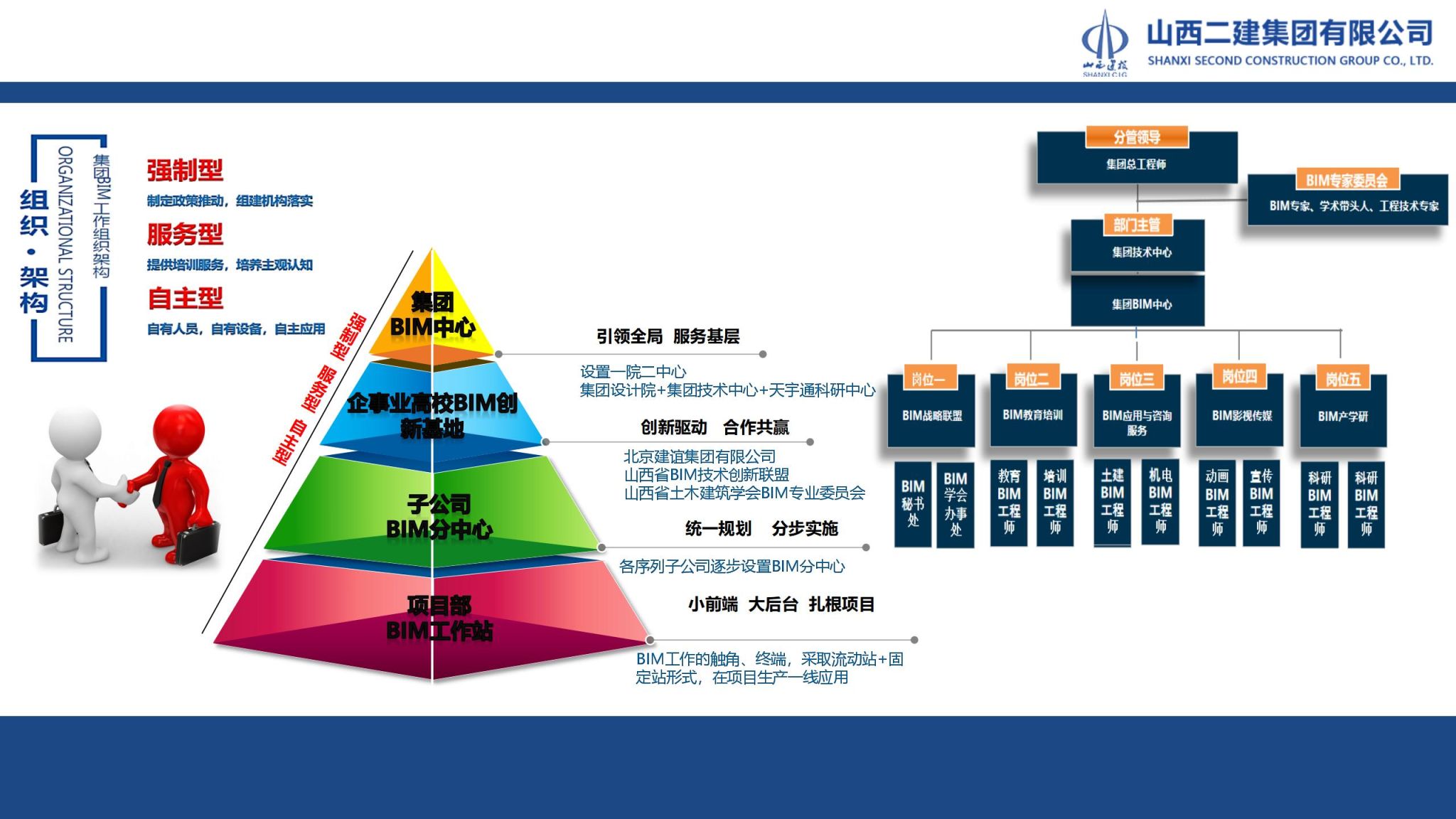

面对建筑业转型发展的时代要求,集团打破了BIM技术“单点应用”的模式,推动走向系统集成,开展了以“体系赋能业务”为核心的深刻变革。

这场变革最关键的落子,便是构建了脉络清晰的“集团—分公司—项目部”三级联动应用机制。

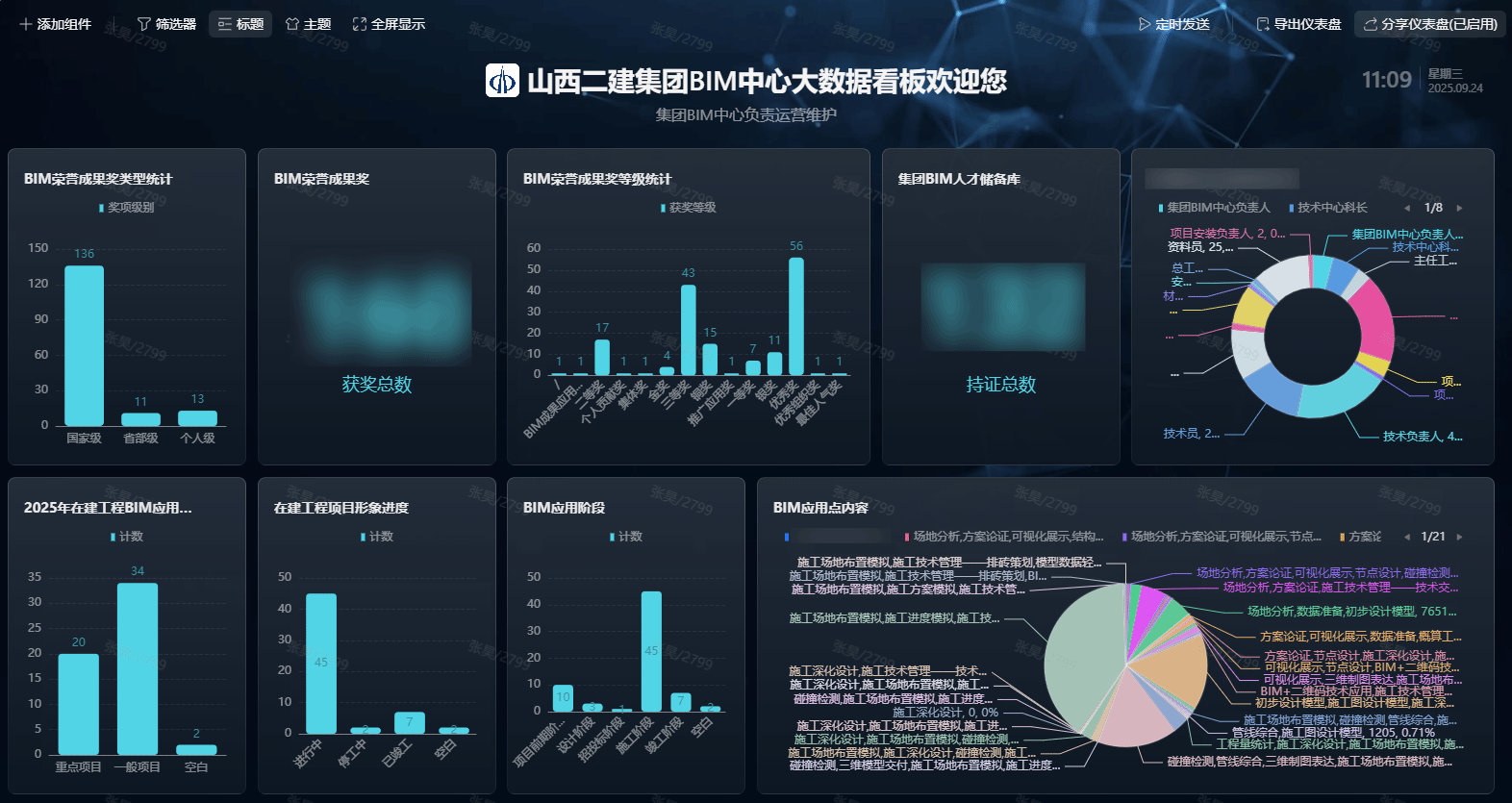

集团层面强化顶层设计,不仅编制出台了《BIM技术应用管理办法》和《BIM应用实施指南》等制度,更从大量实践中提炼出125个关键的BIM价值点,让技术应用有了清晰的价值导向;主动参与3项山西省地方标准的制定,将企业的最佳实践转化为建筑行业的共同规范;搭建企业级BIM大数据看板,实现了对33家基层单位、所有在建项目的全过程动态监控,让管理决策从“经验驱动”迈向“数据驱动”。

分公司层面则对房建、市政、装配式等业务板块的特性和痛点,制定了差异化的BIM应用方案,成立专项BIM技术小组,年均开展超过30次的专项指导,成功攻克各类技术难题200余项。

项目部将BIM技术嵌入施工全过程,在实施晋建迎曦园项目时,通过三级高效协同,实现构件加工精度控制在±2毫米范围内,使返工率显著降低70%,实现质量与效率双提升。2025年,BIM协同平台上线后,“问题—反馈—优化”的闭环流程实现了实时化运作,推动BIM技术从阶段性辅助工具升级为贯穿项目全周期的精益管理核心体系,生动体现了“创新突破”理念到实践的转化。

机制赋能:以“奋发”之姿铸就人才与创新的良性循环

集团将“奋发有为”的精神内核,具象化为“制度+人才+激励”三维一体的支撑机制。在制度层面,将BIM应用率、培训覆盖率、成果获奖等关键指标纳入分公司年度考核,释放出“创新有为者受益”的明确信号;发布《BIM技能提升三年行动方案》,细化了5类专业标准与7类应用流程,让基层的技术应用有章可循、有据可依,从制度上保障了创新活动的规范性与可持续性。

在人才层面,构建“激励+培育+晋升”全链条机制。在激励上,出台专项政策,将BIM成果与大赛获奖纳入年度表彰,并设立专项奖金,让创新者的价值得到物质与荣誉的双重认可,人才留存率提升至95%。在培育上,累计开展BIM培训3000余人次,并通过“理论+实操+认证”模式,确保学以致用,考核通过率达92%;连续八年举办企业BIM大赛,不仅挖掘了上百个优秀案例,更营造了“比、学、赶、帮、超”的浓厚创新氛围。在晋升上,建立BIM人才库与三级梯队,并将BIM能力与职称评审、岗位竞聘直接挂钩,彻底打通了专业技术人才的职业发展通道。如今,集团已有9人入选国家级BIM专家库、38人获得省级技能等级认定。

价值彰显:以“有为”之果树立高质量发展新标杆

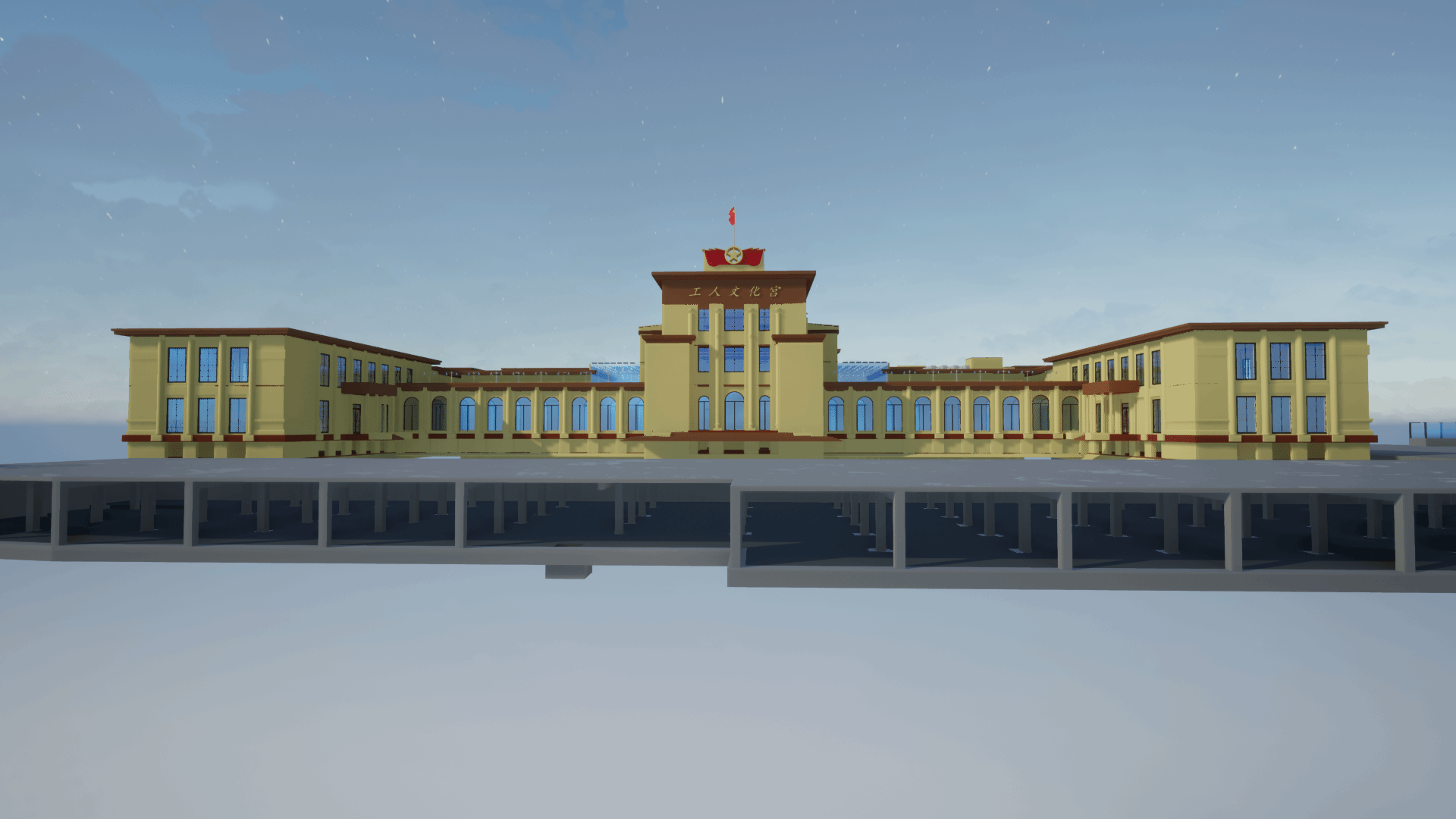

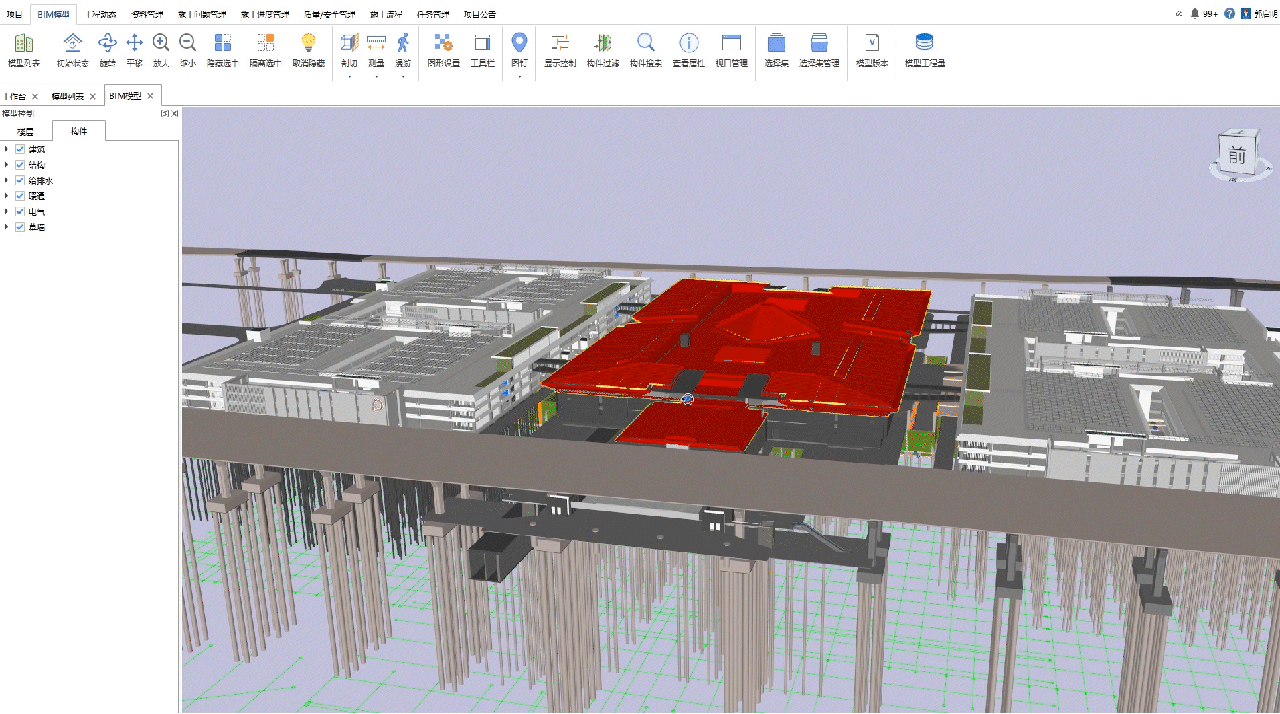

BIM技术的价值,最终要通过项目在安全、成本、工期、质量和绿色等方面的综合效益来检验。在实施太原工人文化宫新(扩)建项目时,团队应用BIM+三维激光扫描技术,对古建筑进行厘米级精准度实景复原,通过模型与工程实体精准叠加,使工效提升30%,同时结合采光与能耗模拟,优选绿色建材,既能完整保护历史风貌,又实现节能降耗,成功破解了保护与升级的双重难题。

实施忻州市第三人民医院项目时,团队针对3.6米超厚直线加速器施工难题,创新应用BIM技术开展土方开挖模拟与方案优化,通过三维建模精准预演摩擦摆隔支座施工流程,既确保安全又提升空间效率,最终实现材料损耗减少15%、工期提前35天的显著成效。

太原武宿机场三期改扩建工程高架桥项目通过BIM技术革新施工工艺,将119座花瓶形桥墩的钢筋作业从“高空散绑”升级优化为“地面整体预制、一次吊装”,实现零返工、零补料,直接节约钢筋368.9吨,节约成本205.3万元。这一方案不仅提升了施工安全性和环保性,更成为大型交通枢纽建设的示范案例。

扎实的项目实践结出硕果。二建集团BIM团队获评“山西省首批青年创新先锋团队”,多次荣获“省属企业优秀创新小组”“山西建投优秀青年创新小组”称号,成为全省BIM技术推广标杆。团队立项3项省部级科研课题,攻克“装配式建筑全流程BIM协同”“复杂钢结构虚拟预拼装”等行业难题;累计获150项国家、省部级BIM大奖,9项成果入选山西省建筑信息模型(BIM)优秀案例,2项获“山西省建设科技成果登记(重大)一等奖”,技术水平经鉴定达到国内领先水平,为行业提供了可复制的“BIM+工程”融合范例。

从BIM技术的体系化创新到实践应用,每一次进步的背后,都跃动着“创新突破、奋发有为”的文化基因。这种精神,已通过技术大赛的锤炼、项目一线的实践、典型案例的宣传,从文本内化为共识,从共识外化为行动。山西建投将继续在“实力建筑、恒久传承”的宏伟愿景引领下,在这条BIM发展的道路上深耕不辍,为建筑行业的现代化转型提供更多智慧方案。